日記:2025年5月5日*『戦艦武蔵ノート』『八幡炎炎記』

通勤中に『戦艦武蔵ノート』を読了。

ここ数週間ほど本をまったく通読できていなかったのだが、これは電子書籍ばかり読んでいることが理由だと思ったので紙の本で。アプリで本を読んでいると、いつのまにかXやBlueskyを開いてしまう。特に疲れている時は……。

吉村昭の「あえて言わせてもらえば、戦争の歴史に関することを書く著作家は、参考資料を机上につみ上げることよりも、外に出て歩くべきだ」という断言は私に突きささる。歴史を描いている人でよく観光に行ったり実地調査のようなものをしている方は、ここまではっきりとした自覚はなかったとしてもこのことを実感しているのではなかろうか。安楽椅子の上で創作をし続けることの是非は考えてしまう……。が、全員が全員その種の余裕があるわけではないし、創作はあくまで趣味なので、これを義務と思うことは退けていきたい。健康ではない引きこもりなので許されたいの意。

『戦艦武蔵ノート』、どれも格言ばかりで和製『HHhH』っぽい。読書メモはマストで作りたい。

退勤時には『八幡炎炎記』読む。とても面白いんだけど長く濃度が高いのでいちど挫折した。

おおきな枠組みの言い方になってしまう九州が気になっている。九州で創作できないかなと思う反面、それこそ「外に出て歩く」行為、正確に言えば九州を歩くという行為が求められる気がする。私は長崎に行ったくらいで……。

それを言ったら船もたくさん乗っていないし関係者でもないのだが……。

夜はぼんやりとSNSをしつつ終える。作業進捗なし。駄目な人間だ。コミティアはどうなるのだろう。新刊はあるけれど、小説だけでなく漫画本も一緒に出したかったというのが本音。コピー本なら出せるかな。

日記:2025年5月6日*関釜漫画

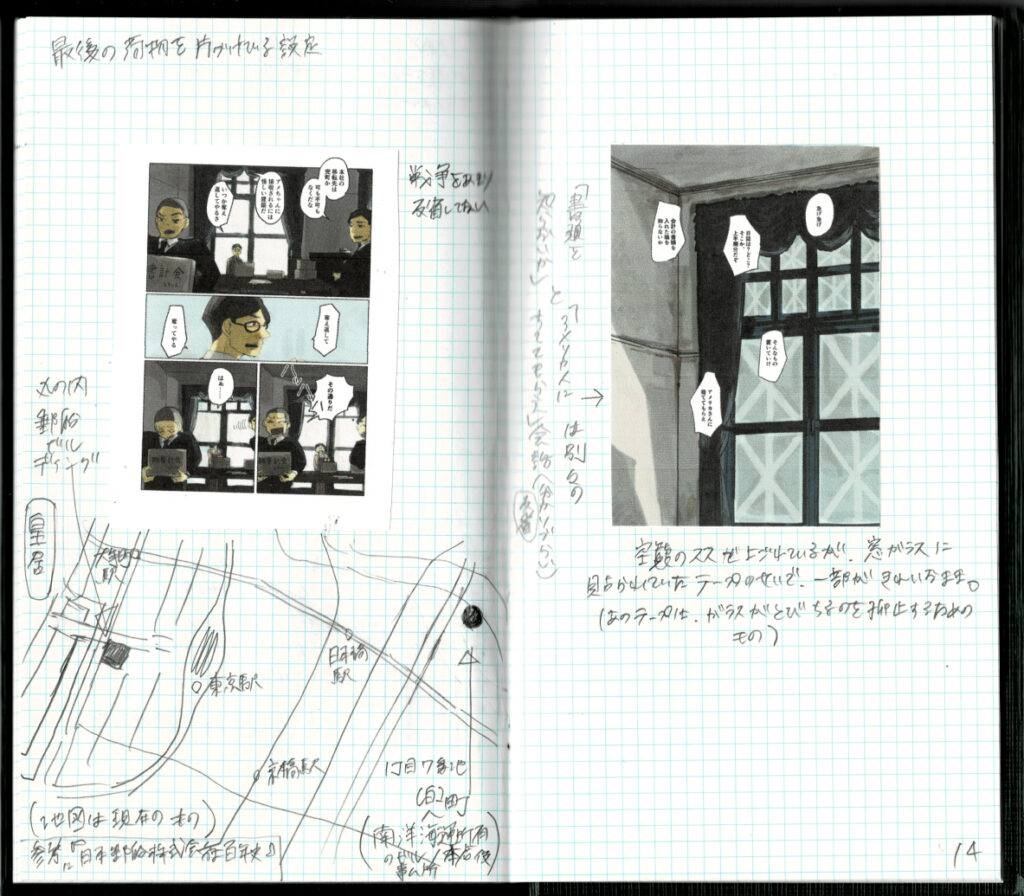

雨。休み。だらだらとしていたけど、これはアカンぞと思い日朝航路の漫画を描く。

いい感じだけど、この種の漫画はあらゆる意味で逡巡してしまう。また逡巡しているという事実、またそれを軽率に公表することは、描いた対象にたいして失礼だとも思う。悩ましい。

関釜連絡船漫画と氷川丸漫画なら、前者の方が描きやすかった。おそらく前者は多少なら「どのような人々が乗っていたか」への理解があるからだ。氷川丸の船長や船員などの知識は少々あるが、船客となるととたんに理解が荒くなる。日本移民を調べるべきかも。

あとは朝鮮の女工とか、彼女の故郷が貧困した農村だったりとか、なぜ農村が貧困しているのかとか、そういうのを分かるように描かないと……。仮に知識がない人々でもそれらに通じるように!

ちゃんと絵を描くとそれなりに映えると感じる。

読書は捗らず。

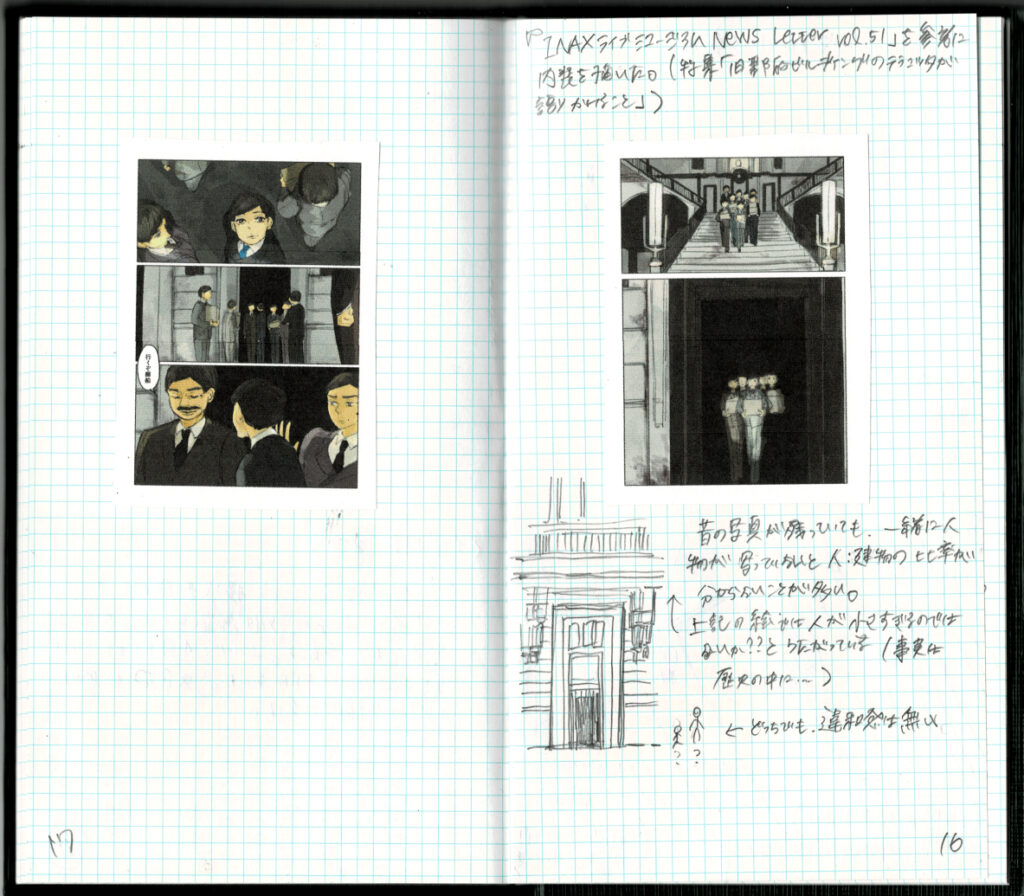

日記:2025年5月7日*『異邦人は君ヶ代丸に乗って』

手術をした眼の調子がおかしいので眼科へ。結果何ともなかった。目が乾いているだけのようだった。安心。

『異邦人は君ヶ代丸に乗って』読む。岩波新書。アンコール復刊。なかなか興味深く読んでいる。

昨日に関釜漫画を描いて、今日は君が代丸の本を読んでいるわけだけど、なんというか、他者というものを理解できる(理解して”あげられる”)という思い上がりだけはやめたいとは常に思っている。この他者というのは朝鮮(現在の韓国と北朝鮮)だけじゃなくて、私以外の日本人だってそうだし、ただの隣人とて一緒だ。理解できないしわかりあえないという地点から出発して繰り寄せるしかないように思える。他人であるという事。また他者を描く事とは……。

漫画を描いて絵を描く楽しさを思い出す。定期で忘れて、定期で思い出している。

流れ流れて日本で女工になる人びとがいたと『京城のモダンガール』で読んだ(記憶がうっすらある)。同じくその当時の日本は、特に富岡製糸場は「生糸が軍艦を造る」と呼ばれていた時代だった。この両者が全く結びついていなくて、女工の絵を描いているうちにふとこの両者が共にあった時代であるのに気づいた。

断っておくが、日本・朝鮮含む女工たちが軍艦という武器を造った、そう指摘しているというわけではもちろん、ない。製糸が資本を担っていたし、そのために酷使された人々が大量にいたのだ、それが共にあった時代だ、ということへの気づきである。富岡製糸場、大変気になる。近いし行ってみたい……。

というかやはり、漫画「渺渺録」はちゃんと描いておくべきでは?企業と資本の業と咎の物語だょ。。。

石炭鉱業、製糸業、製鉄業あたりはちゃんと調べていきたい。

とりあえず『京城のモダンガール』を早急に読みなおすこと。もしかしたらこの周辺の航路の、とっても薄いオフ本を出すかもしれない。出さないかもしれないが。

日記:2025年5月8日*『異邦人は君ヶ代丸に乗って』

疲れた。電車で引き続き『異邦人は君ヶ代丸に乗って』読む。猪飼野のはなし。

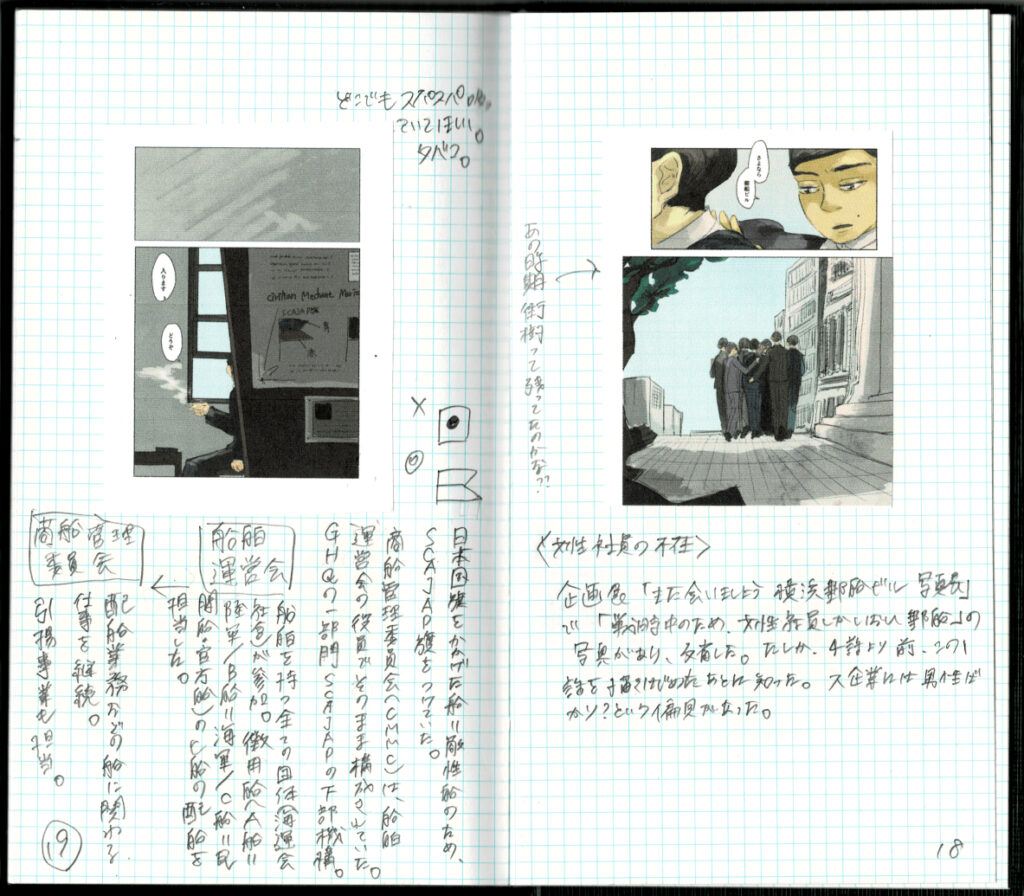

最近の創作でなぜいきなり往来の貨客船文化から朝鮮史に振り切っているのか自身でも謎である。ただ船自体はともかく、それに乗っていた人についての本は後者のほうがよく読んてきたかもしれない……。シアトル航路やサンフランシスコ航路に就いても調べたいが、どちらかというと南米航路、そして大阪商船について知りたい。

船の意匠や会社の気風だけをいえば、日本郵船より大阪商船が気になるのは事実だ。ただ郵船はあらゆる意味で「フラッグ」なのでつい一番初めに言及してしまう。

11日に入稿できるのか……?最終締め切りはもっと後だけれど、できれば早期入稿したい。安いので。

日記:2025年5月9日*『異邦人は君ヶ代丸に乗って』

改めてしずかなインターネットのUI、とても良い。不思議と日記が続く。

『異邦人は君ヶ代丸に乗って』を読了。大阪に在日コリアンが多いのは尼崎汽船(と朝鮮郵船など諸々)が済州島-大阪間航路を運航していたからだ。数年前まではその事実を知らず、あるいは大阪の「移民」のモザイク都市っぷりなど知りもしなかった。都市としての大阪、めっちゃ気になるわな。

日本に来て一番最初に食べたうどんがあまりに美味かった、という証言が複数掲載されている。故郷が貧しくて、米が無くてアワがちょっとあって、だから故郷を脱出して日本で稼ぐしかないのだが、そもそも故郷が貧しくなった一因が日本の政策にある、という限りない循環の輪(わ)を、君が代丸に乗って済州島民はたゆたう。『越境する民』にもあるが「君が代丸」とその名前への愛憎というか屈折した感情というかが彼らにはあり、あらゆるものをもたらした船としてそこに浮かんでいる君が代丸があり、正確には第二君が代丸なんだろうが、やはり気になる船だ。

巡査が朝鮮市場への嫌がらせの手段として干物などの商品に水をぶっかけに来る、という話が収録されていて、海保さんには大変大変申し訳ないのだが、例の「北朝鮮の違法漁船を巡視船の放水で台無しにして撃退する戦法」を彷彿とさせてしまった。すみません……。干物に水、つらい。

「猪飼野は臭い、という印象があるが、それは朝鮮人の街だとかニンニクの匂いとかではなくて、豚の骨を削って雑貨品を作っているから」という指摘に感慨深くなった。正直に言ってしまうと……ニンニク料理を当てこすって日本人が嫌がらせで彼らを「臭い」と罵倒しているのだろうか、という先入観というか認識しかなかった。

ただ実際、”それは朝鮮人の街だとかニンニクの匂いとかではなくて”と証言者の在日コリアンの男性が断っているのを見ると、その類の悪口がやはりあったのではないだろうか。仔細を調べないとこうしたものは分からない。引き続き本を読んでいく。

夜。絵を加筆。日朝航路本を6月のコミティアで出そうと思ったが、9月に回すかもしれない。夜なべで作るには知識がないし、なにより勿体ないと感じる。

コミティアのジャンル「歴史」が「歴史・時代もの」になったようだ。 個人的に「歴史」「時代もの」そして「歴史創作」カテゴリでは微妙に内容が異なると感じているので、よりおおきな枠組みの名前になったのは単純に有難い。

具体的に言うと「歴史創作」は実在の歴史人物をモチーフに創作しているイメージがあるが、『あれよ星屑』『この世界の片隅に』みたいなものも”歴史での創作”ではないか、と思っている。だが歴史創作と呼んでいる人をあまり見ない。どちらかというとこれらは時代ものなんだろうか、その種の定義の違いというか。

公式サイトでのジャンル変更の告知に、「いわゆる「歴史創作」」「「時代もの」という言葉もニュアンスが難しいので悩ましかった」、みたいな逡巡が書かれているのを見て「コミティア実行委員会の中の人に絶対歴史創作者おるやろ…」と思う。この問いとまなざしの繊細さは好感を持つ。6月が楽しみ。

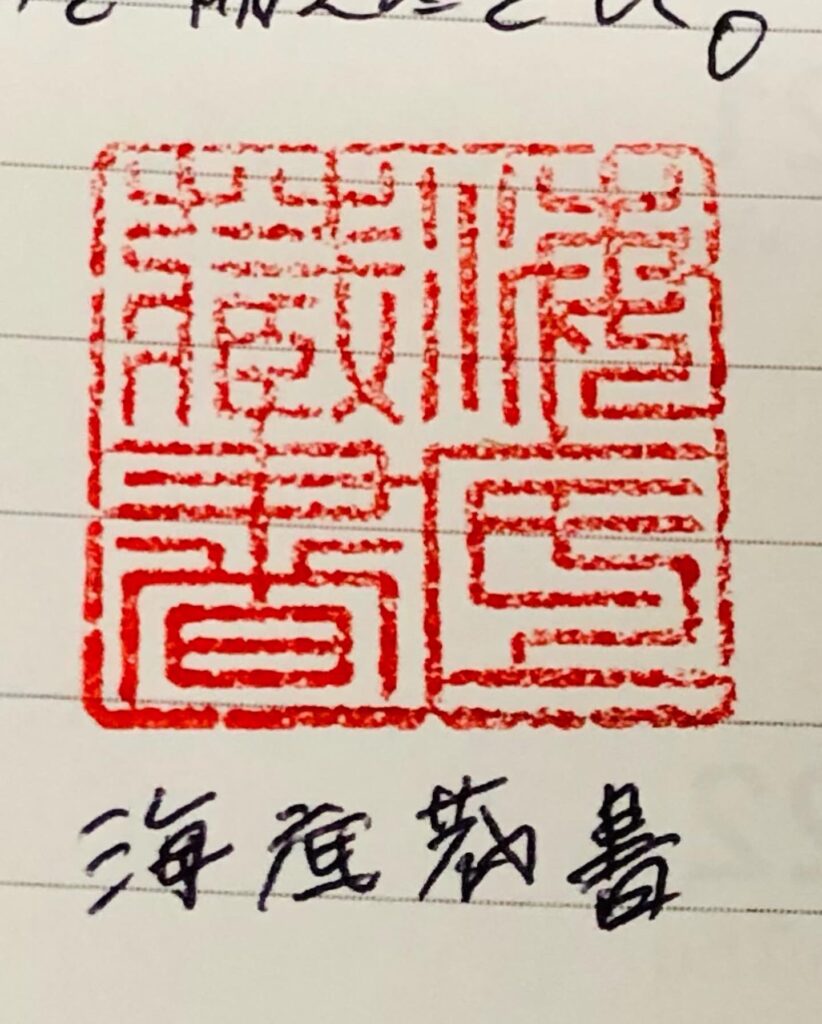

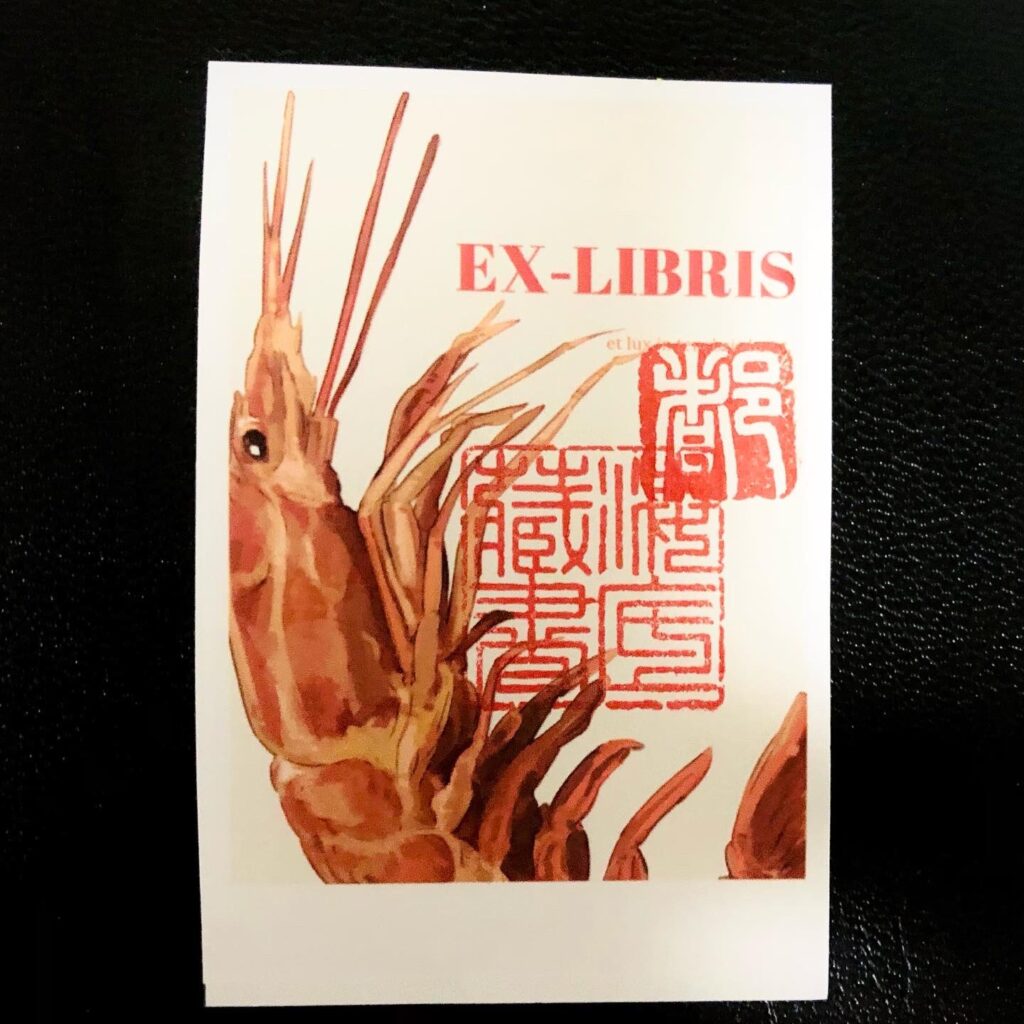

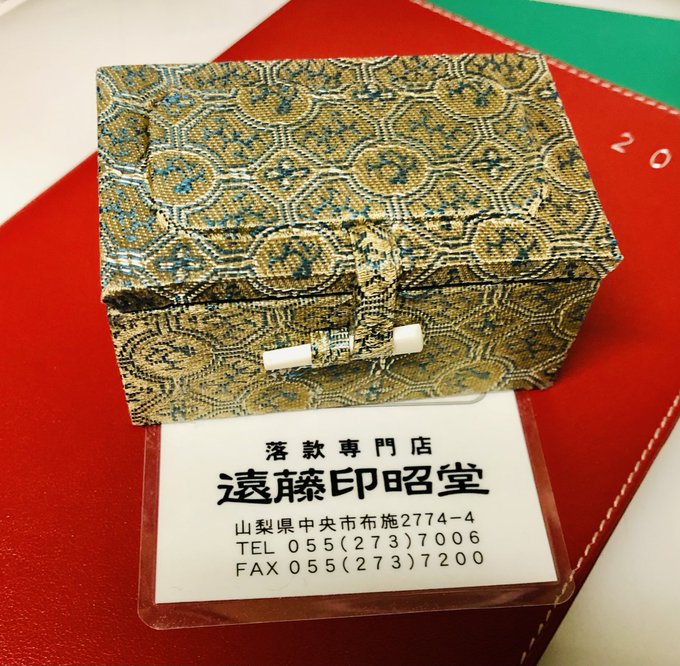

日記:2025年5月10日*久々読書ノート制作*マダボ軽考察

雨。午前中は内科へ行く。貧血は完全には治らず……また数か月後の採血となった。

ぼんやりとしながら手帳をいじる。A5のシステム手帳は持っているけどそこまで使わない。なぜならA5サイズなら、システム手帳ではなくてもバインダーが豊富にあるからだ。

が、改めてPLOTTERのA5を触ってみたらとても良い。また使いたいなと思い、とりあえず『異邦人は君ヶ代丸に乗って』の読書ノートを作る。なぜ済州島民が日本にやって来たのか、を改めて整理することができて嬉しかった。読み流しただけではぼんやりとしたままだったので。

『マーダーボット・ダイアリー』のFAの絵を描いた。

マダボ世界は人間の多くは肌色が「茶色」と言及されている。日本語版表紙はともかく、筆者がある程度は関わっているであろうドラマ版でもマーダーボットは「茶色」の肌ではない。この点はあまり驚きはなかったというか、マーダーボットは人種……もとい「人間的な見た目」でも外者(そともの)なのかもと思っていたのでむしろ納得があった。

グラシンはマーダーボットに首を絞められて「顔が赤くなっている」。そして彼はプリザベーション連合の「後発組」(おそらく移民に該当するもの)だ。肌の色の暗いプリザベーション連合の面々と人種が違う可能性がある。

ぼんやり考えているのは、マーダーボットがグラシンを嫌いなのは名前を暴露されたことでも、警戒されているからでもなく(むしろ警備ユニットにとって警戒という行為は、対人技法の基本ではないだろうか)、同族嫌悪なんじゃないかということ。また「無力で守るべき人間たち」の中にいる、強化人間という技術力も気に食わないだろう。そして1人と1機は外者である。

グラシンのポジションはマーダーボットと呼応していて、彼らは似ているけれど、だからこそ唯一絶対に違う一点が鮮やかとなる。つまりマーダーボットは人間ではない、ということ。それがいかなることをマーダーボットに招いていて、招いていないのかということ。

それが物語で暗示されている気がしていて、だとしたら両者は首を絞めれば赤くなる肌の色をしている、ような予感がする。なんとなく。ここまで根拠はない。全部が全部空想である。(ご清聴ありがとうございました。)

日記:2025年5月11日*絵日記を始める

23時ごろふと絵日記を始めたくなったので、描いて2時ごろ就寝した。謎の突発力である。

続くかはわからない。無理なく描きたいと思う。触感としては悪くない。文庫サイズで描けば文庫本にできるし……。

ぼんやりとして一日が終わった。元気が出ない。読書などもしたいのだが。

李良枝「かずきめ」を意味もなく写経していた。暗い人間の趣味だ。

私は小説を書く時にキャラクターの”思考(思念)”の文章をよく挿入してしまうが、多用すると「何が言いたいのかわからない」文章になり、読みづらい小説になる。

読みやすいと感じる李良枝の小説を見ていると実際、キャラクターが”行動”している一文ばかりである。というか好きで読みやすい小説はどれも、行動の文章ばかりで構成されている。時折挟まれる詩的な思考の一文以外は、映画的映像の再現を目指して書かれた小説ばかりだ。映像を脳内にえがいて、書き起こすのが理想である。頑張ろう。

日記:2025年5月12日*『日本浪漫派批判序説』

絵日記3日目。毎日やっていたら死ぬ……。

はるこん2026に申し込んだ!明日入金予定。

橋川文三『日本浪漫派批判序説』冒頭を読む。

そもそも日本浪漫派を知らないので「批判」から読むこととなる(井口時男「解説」にも同様の文が載っていた)。

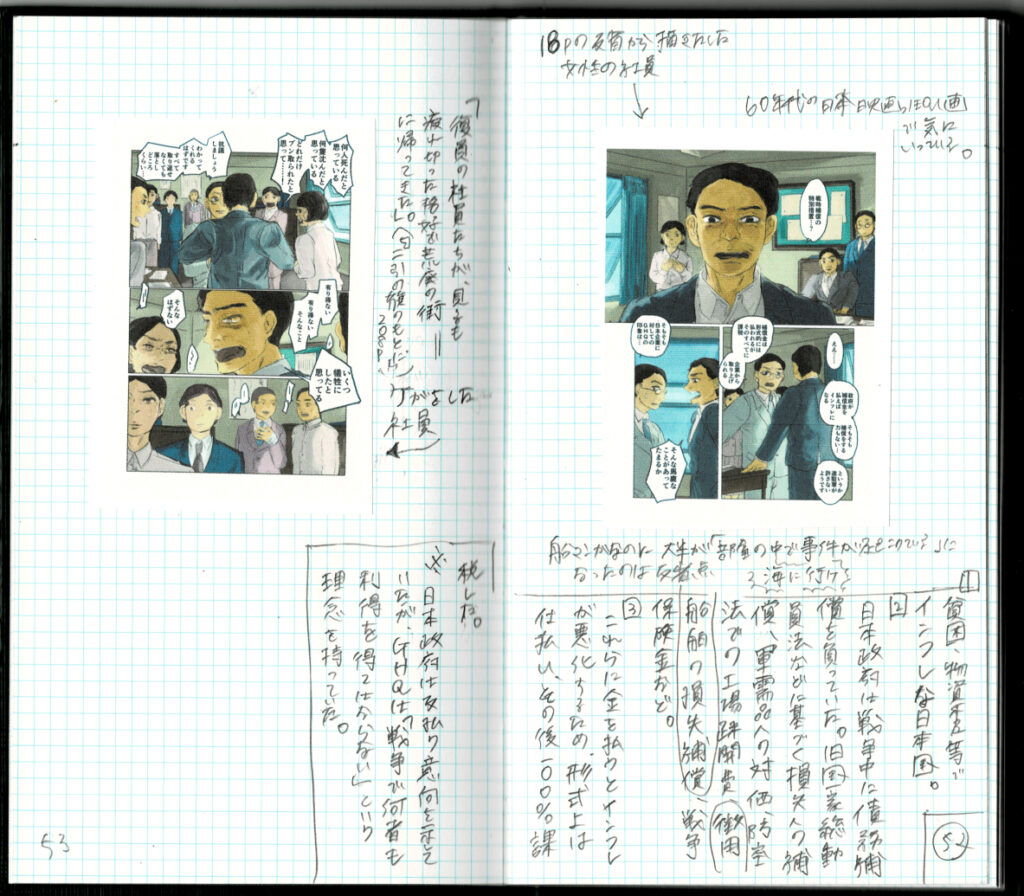

戦争を肯定し、美術的に賛美することで「戦争に加担する」というよりは「文化的高揚を持って戦争に人々を駆り立てた」といえる、戦時下の一部の芸術家たちの話は、それこそ詩歌から画家、そして作家までに広がる話だ。『月に吠えらんねえ』から藤田嗣治まで。

『黒衣の短歌史』ではそんな詩歌の協力者が「コミカルな文体で」批判されているし、『日本浪漫派批判序説』でも整理された言葉で……あるいは整理”されすぎた”ともいえる言葉で解題されている。多いに頷けるところはあるのだけれど、そのコミカルな文章での批判がもたらすスカッと感に保留のピンを押したのは『〈民主〉と〈愛国〉』の冒頭を読んだ時の話だ。

それは作家たちがいかに協力体制に「自主的に志願して」協力していったか、の論考だった。戦争に協力すれば兵役が免除されるかもしれなかった。逆を言えば政府や軍に楯突けば従軍作家となることになった。あるいは誰かを密告すれば体制へのアピールになったし、自身はそういったことに消極的であろうが隣の作家がそのポイント稼ぎに積極的かもしれない。反戦を訴え、牢にぶち込まれておけばそれこそ「文学者」であったろうが、肺を病むことが多い時代、それは死に直結した。あるいは拷問死か。ひたすら体制を褒めて、文学をもっておべっかを使った。同朋たちの互いへの不信、愛する言葉を使って媚びた恥辱。敗戦後、それぞれが自身の中で未だ整理され得ない感情と失意を抱えて生きていたか、それを整理することもなく恥ずることもなく生きていたはずだった。

が、そんな生すら断たれた人々がいた。戦争賛美の文学、「おべっか」に高揚して戦場へと向かった青年たちである。日本浪漫派の洗礼を受けた青年たちは万葉集を持ち戦場へ行ったという。なぜ万葉集なのか、文明化、脱亜入欧、西欧化、明治以来の70年、追いつけ追い越せでやってきた日本の太平洋の戦場の果てによすがとしてあったその日本古典に込められた精神の解題として『日本浪漫派批判序説』はある。

この辺は『ねじ曲げられた桜』にも通ずると思った。半ばには農本主義も出てくるので期待している。

日記:2025年5月13日*小説を書く

小説を書く。詳細はむにゃむにゃ……なのだが、とうとう3万字を越えてしまった。完成したらウェブ公開したいと思っている。頑張ろう。

はるこん2026、入金した。楽しみである。

日記:2025年5月14日*『日本浪漫派批判序説』

疲れてぼんやりとしている。電車で何をしていたのか憶えていない。こういう時は読書を諦めている。『日本浪漫派批判序説』を家でほんの少し、読む。

映画をもっと観たい。観たいと言いつつ、ほとんど観ないまま去年は終わった。観たいな~というより、具体的に計画を立てなければと思う。

小説を書いている。キャラクターが魅力的なこと(愛されたり、感情移入されること)、説明文や思考ばかりの文章ではなく映画的情景をえがいているかどうか、など、その不足が実感としてある。修正していく。コミティアの無配も作りたかったのだが……。

日記:2025年5月15日*『傷のあわい』*李良枝に寄せた論考pdf

電車で宮地尚子『傷のあわい』を読む。これは『傷を愛せるか』と同著者の本。私がよく読んでいる国家や民族的ディアスポラあるいは故郷喪失というよりは、いわゆる「移民」の話である。日本はいまだ喪失されていないので……。

とはいえ、日本国が国家として喪失されていないからと言って、各々の個人的なふるさと、故郷、居場所のようなもの、が喪失されていないかというとまったくそうではない。そんな感じの本だ。これはアメリカに移住した日本人へのインタビューをしたものだけど、国家や「祖国」「母国」というよりは、個人の居場所の喪失の話に思えた。

また李良枝について論考したもの読む。立命館大学の『国際言語文化研究所紀要19巻3号』がウェブ公開されているやつ。「帝国の養女の里帰り」「夢の母語,幻の祖国」「故郷・言語・身体」などを読んでいたら駅についてしまった。

「戦後二十五年,延々と私達の主体は心ある日本人の鏡の役でしかありませんでした」。ここで指摘されているのも,いい日本人をつくるための鏡として在日朝鮮人がずっと設定されてきており,朝鮮人に対して親切にすればいい日本人,差別した人は悪い日本人,という構図なわけです。こういった構図のなかでは朝鮮人自身が主体となることはありませんし,朝鮮自体が抱え込んでいる問題がともに解決すべき問題として共有されることもありません。つまりマジョリティたちを照らしだすための鏡としてマイノリティが利用されていることについて厳しく指摘されているわけです。この指摘は最近になってなされたものではありません。講演のなされた1971年に既に指摘されているものです。

/藤井たけし「帝国の養女の里帰り」

創作で扱っている時代上、この問題とは無縁ではなくなる。考えていきたい。

また、「由煕」は言葉のはなし、という指摘もあったのが記憶に残っている。そんなの知っているけれど、改めてくぎを刺された感じがする。

私がいわゆる「故郷喪失」の話を好んで読んでいるのは、特定の国家やその歴史を好んでいたり考えていきたいから、とか人間の長い歴史の話を知りたいから、とかではなくて、もっと私的で個人的なもの、言葉と居場所、その二つの喪失意識が自身あって、それを投影しているだけなんじゃないか、と思う時がある。ここでいう言葉と居場所というのは抽象的で、普遍的なものとしてある。

この問題はもっと考えて、明確にすれば創作に意味のある投影が出来そうだと感じる。

『日本浪漫派批判序説』を読んでいて改めて思うしこの日記もそうだけれど、引用行為をすると、自分の文章の活きの良さが死滅する。活き、というか、文章のテンポだろうか。